十年に一度だけ巡ってくる恋のチャンス

第一章 10歳の恋、交換日記

私はマキ、50歳。

人生50年と言われた昔だったら、もう寿命の年齢だ。

その半世紀に及ぶ人生を振り返ってみると、仕事もそこそこ、趣味もそこそこだ。

だが、恋愛だけは、全くもってそこそこではなかった。

壊滅的と言っていい。

どういうわけか、私の恋のチャンスはきっかり十年に一度しか巡ってこないのだ。

そしてそれらは、悉く大失敗に終わってきた。

全ての始まりは、四十年前。

私がまだ、恋に恋する純真な小学五年生だった、あの日に遡る。

当時の私のクラスには、タケシ君という男の子がいた。

成績優秀、足が速くて、リレーの選手で、少し笑顔の可愛い彼に、クラスの女子の半分は彼のことが好きだった。

もちろん、私もその一人である。

そんな彼が、ある日の放課後、教室で二人っきりになった時

「ねえ、マキちゃん。ぼくと交換日記しない?」

と言ってきた。

心臓が、喉から飛び出るかと思った。

私は顔を真っ赤にして「うん」と頷いた。

家に帰る道すがら、私は何度も自分の頬をつねった。

夢じゃない。

あのタケシ君と私が、交換日記を。

それは、当時の小学生女子にとって、交際の最終合意に等しい儀式であった。

その夜、私は買ったばかりの、鍵付きのニッキ帳と向き合っていた。

最初のページに何を書くか。

ポエムめいたことを書いては「重すぎる」とワレに返り、昨日のテレビの話を書いては「普通すぎる」と頭を抱えた。

一時間ほど悩んだ末、当たり障りのない自己紹介と、「これからよろしくね」という一文を、震える手で書き上げた。

翌日の昼休み。

私は心臓をバクバクさせながら、誰にも見られないよう、タケシ君のランドセルにこっそりと日記帳を忍ばせようとした。

その時だった。

私の前に、クラスの女王様、エミコが立ちはだかった。

「何をしているの」

彼女は小学5年生とは思えない大人びた顔立ちと、発育したナイスバディーで、クラスの女子の頂点に君臨していた。

そして彼女もまた、タケシ君を狙っている女子の一人だった。

エミコは私の手からひったくるように日記帳を奪い取り、中をパラパラとめくると

「くだらない」

と言って、大切なニッキ帳を、ビリビリと引き裂いたのだ。

「何をするのよ!」

私の怒鳴り声に、教室に残っていた全員の視線が突き刺さる。

その視線の中に、何事かと駆け寄ってきたタケシくんがいた。

彼を見るなり、エミコはタケシ君に近づいて腕を組み、その小学生離れした豊満なOPを、ぐいぐいと押し付けた。

「タケシ君はどっちと付き合いたいの。もちろん私よね」

それは、小学生の女子が使う武器ではなかった。

タケシ君の顔は見る見るうちに赤くなり、そして彼は

「エミコちゃんと付き合う」

とあっさり寝返った。

エミコは

「タケシ君はあたしのものよ」

と勝利宣言し、クラス全員が見ている前で、タケシ君の唇を奪ったのである。

私は膝から崩れ落ちた。

動けなくなった私に、クラスメイトたちの冷ややかな視線が突き刺さる。

色仕掛けという女の武器を使われ、私の初恋は木っ端微塵に砕け散った。

私はショックで、三日間学校を休んだ。

これが、私の男運のなさの原点にして、最初の厄災であった。

第二章 20歳の恋、短大デビュー

あれから十年。

初恋のタケシ君を、女王様エミコに奪われたあの日から、私の周りに男の影は一切なかった。

「もう男は懲り懲りよ」

なんて子供のくせにわかったふうなこと言って、中学から女子校に進学したのが間違いだった。

男の子とは全く縁がなく、気がつけば短大生になっていた。

すでに周りの友人たちは「彼氏がどうのこうのと、まるで呼吸をするように男の話ばかりしていた。

このままでは短大デビューに遅れてしまう。

そう思った私は、生まれて初めて「合コンという戦場に足を踏み入れたのであった。

そこで出会った彼がヒロシ君だった。

有名大学に通い、イケメンだった彼は、参加した女子たちの視線を一身に集めていた。

さすがに私のような初心者が立ち入れる領域ではない。

そう諦めてウーロン茶を啜っていた時、私がグラスを倒してしまい、それを彼のズボンにかけてしまったのだ。

パニックになる私に、彼は嫌な顔一つせず、爽やかな笑顔で

「大丈夫だよ、気にしないで」

とハンカチを差し出してくれた。

その紳士的な振る舞いに、私は一瞬で心を射抜かれた。

他の女子たちが彼を質問攻めにする中、私は何も話せず、ただ彼を遠くから眺めるだけだった。

しかし、そのガツガツしない姿が、逆に彼の目に新鮮に映ったらしい。

帰り際に、彼の方から連絡先を聞かれたのである。

私は心の中でバンザイをした。

後日、電話で話した際に彼が漏らした一言が、私の運命を決定づけた。

「外食も飽きるんだよね。手料理とか憧れるなあ」

その瞬間、私の頭の中で、勝利のファンファーレが鳴り響いた。

これだ。

彼を射止める方法は、家庭的な女をアピールすることなのだ、と。

初デートは美術館だった。

私は朝5時起きで準備した、完璧な散弾銃の弁当を持参した。

美術館のモダンなテラスでそれを広げた時、ヒロシ君は心底驚いていたが、

一口食べると「すごい!本気だね!美味しいよ」と、私の努力を真っ直ぐに評価してくれた。

彼は、人の本気の努力を尊重できる人間なのだ。

この肯定が、私の暴走のアクセルを全開にした。

それから私は彼の大学の校門前で、手料理の入ったタッパーを持って待ち伏せするようになった。

「ヒロシ君、お疲れ様!はい、今日の夕飯!」

真面目な彼は、私の善意を無下にはできなかった。

彼は「ありがとう」と受け取ってくれていたが、明らかに困惑の色が浮かんでいた。

しかしそのことに、私は気づかなかった。

決定的な事件は、雨の日に起きた。

ヒロシ君が風邪で寝込んでいると聞きつけた私は、お粥を炊いた土鍋を手に、彼のマンションへ向かった。

インターホンに応答はない。

だが、私は諦めなかった。

彼の部屋の玄関ドアの前で、私は叫んだ。

「ヒロシくーん!大丈夫!?

お粥作ってきたから開けて!

食べないと元気出ないよー!」

今思えば、それは不法侵入とストーカーであった。

後で聞いた話では、彼はドアスコープから土鍋を抱えた私を見て、本気で警察に通報するか悩んだらしい。

後日、カフェに呼び出された。

彼の傍らには、大きな紙袋が置かれている。

「マキちゃん、君ほど純粋で、まっすぐな人に出会ったのは初めてだ。

君の料理も、本当に美味しかった。

でも、僕には君のその大きな愛情を受け止める資格がないんだ。本当に申し訳ない」

彼は完璧なまでに丁寧な言葉で、私に別れを告げた。

その言葉の意味を、私はまたしても勘違いした。

「私にはもったいないということ。なんて誠実な人なのだろう」。

私は彼の優しさに涙ぐみながら、綺麗に洗われた大量のタッパーが入った紙袋を受け取った。

よく考えれば、ファーストキスも初体験もしないまま、別れを告げられた。

ひょっとしたら、これは付き合っていなかったのかもしれない。

フラれた本当の理由には全く気づかないまま、私はまた十年後の恋を待つことになるのであった。

第三章 30歳の恋、派遣と社員

二十代の恋が、大量のタッパーと共に幕を下ろしてから、また10年が経過した。

私は、三十歳になっていた。

別に高望みをしていたわけではない。

むしろ「彼氏、絶賛募集中でーす!」と書かれたプラカードを首からぶら下げているような女だった。

今にして思えば、その安売り感と必死さが、かえって男たちをドン引きさせていることに、当時の私はまだ気づいていなかった。

だがこのままだと、いつまで経っても彼氏ができない、普通の恋愛ができない。

そんな焦りが、心を支配し始めていた三十歳の秋だった。

当時、派遣社員として働いていた職場に彼はいた。

3つ年下の正社員、イチロウくん。

彼は少しチャラかったが、仕事はできたし、誰にでも気さくだった。

そして何より、彼は十年ぶりに、私のことを女として扱ってくれた男だったのだ。

「マキさん、その書類のまとめ方、勉強になります」

「あれ、髪切りました?めっちゃ似合ってますよ」

男に干上がっていた私の心は、彼のそんな何気ない一言で、一瞬で潤っていった。

ある金曜の夜、彼から食事に誘われた。

私の30年戦争が、ついに終結へと向かう予感がした。

おしゃれなダイニングバーで、私たちは食事をした。

彼の軽薄すれすれのトークも、この時の私には心地よい刺激でしかなかった。

そしてその帰り道、彼は公園のベンチで、真っ直ぐに私の目を見て言ったのだ。

「マキさんといると、すげー楽しいっす。よかったら俺と付き合ってください」

天にも昇る気持ちだった。

私は二つ返事でOKした。

三十年間、待ち望んだ瞬間。

ようやく私も、普通の女の幸せを手に入れたのだ。

そんな幸せの絶頂の中、私の生真面目さが顔を出した。

愛する彼氏に、隠し事をしてはいけない。

引かれるかもしれないという不安はあったが、本当の私を受け入れてもらってこそ、真実の愛だ。

私は意を決して、彼に打ち明けた。

「あのね、イチローくん。

私、今までちゃんと男の人と付き合ったことがなくて…。

その、処女なの」

彼は一瞬、ハトが豆鉄砲を食らったような顔をした。

そして次の瞬間、その目が爛々と輝き出したのだ。

「マジっすか!?すげえ!俺、中古の女としか付き合ったことないんすよ。

いやあ、初物は初めてだわ」

これを聞いて、私は余計なことを言ったかなと、少し後悔した。

中古とか初物とか。

まるで自分が、車か魚になったような気分だった。

でも彼が喜んでいるなら、まあいいか。

そう自分を無理やり納得させようとした。

しかし、私の懸念はすぐに現実のものとなる。

彼は黙って私の手を掴むと、ぐいぐいと引っ張り、駅とは逆方向の、ネオンが煌めくほうへと歩き出したのだ。

「待って、どこへ行くの?付き合って、まだ一時間も経ってないよ!」

私の抗議に、彼は不思議そうな顔で振り返り、そして、満面の笑みでこう言った。

「いや、初物だから、腐る前に早く食べたいんすよ」

その瞬間、私の頭の中で、何かがブチッと切れる音がした。

私は彼の頬を、ありったけの力でひっぱたいていた。

それはいかりなのか、それとも虚しさなのか。

彼に告白されて1時間。

いや、正確にはまだ五十五分しか経っていなかった。

私の三十代の恋は、時給にも満たない時間で、あっけなく終わった。

第四章 40歳の恋、お見合い

交際開始からわずか五十五分で破局したあの日から、またまた十年が過ぎた。

私は処女のまま、四十歳になっていた。

あの件から得た教訓は、ただ一つ。

「男の人の前で、自分は処女であると、正直に口にしてはならない」

それは私の心に、深く刻み込まれた、鉄の掟となっていた。

いつまでも浮いた話ひとつない私に、両親がどこからか、お見合いの話を持ってきた。

相手のタロウさんは、真面目なイケメンで、経歴は非の打ち所のないエリートだった。

こんなハイスペックな男性に釣り合うために、私は生まれて初めて、自分を盛る、という禁断の行為に手を出した。

お見合いのプロフィールには「職業:大手町勤務・総合職」「趣味:ワイナリー巡り」と記載。

もちろん、どちらも真っ赤な嘘である。

お見合いはホテルのレストランだった。

タロウさんは、私の盛った経歴に興味津々だった。

私は、一夜漬けで叩き込んだ経済用語と、ワインの知識を総動員して、彼の知的な会話に完璧に対応してみせた。

「このシャトーマルゴーの82年ものは、メルロの比率が高いおかげで、他の第一級シャトーよりも早くから楽しめると言われていますが、まさに今がその飲み頃でしょう」

タロウさんは

「あなたほどワインに詳しい女性は初めてです」

と目を丸くして感心している。

完璧だ。

このまま交際から結婚に持ち込めば、私の勝利なのだ。

そして彼は真剣な眼差しで私を見つめ、こう質問してきた。

「マキさんは…今まで、どんな恋愛をされてきましたか?」

私の脳裏に、十年前の屈辱がフラッシュバックした。

正直に「男性経験ゼロの処女です」なんて言っては絶対ダメだ。

ここでは無難に「人並みですよ」と言って微笑んでおけばよかった。

しかし、完璧な女を演じ続けてきた私は、ここでも最高の回答をしようと、欲張ってしまった。

処女を隠すだけではない。

「大人の女の余裕を見せることが必要だと考えたのだ。

「お聞きになりたいですか?まあ、酸いも甘いも、いろいろ経験してまいりましたわ」

そして私のサービス精神が暴走を始めた。

「タロウさん、大丈夫です」

「よく世間ではセックスレス夫婦なんて言いますけど、私なら結婚しても絶対そんなことにはなりません」

「夜のテクニックなら、誰にも負けない自信があります」

その直後、私たちの間に、永遠とも思える沈黙が訪れた。

タロウさんから、すーっと引いていった。

あれほど輝いていた彼の瞳が、まるで深海魚を見るかのように、ただ静かに私を観察していた。

お見合いは失敗だった。

処女と言ってもダメ、経験豊富とアピールしてもダメ。

一体何が正解なのか。恋愛というものは、本当に難しい。

第五章 50歳の恋、どうにでもして

そしてまた、ちょうど10年の月日が流れた。

私は処女のまま50歳になった。

やっぱり10年に1回しか、男に縁がないようだ。

とうとう最後の手段、SNSで彼氏を募集してみた。

すると男の方から、メッセージが山のように届いた。

私はその中から、ひとりの男性を選んだ。

タケシさん、50歳。

文面からは真面目で誠実そうな印象を受け、自然と心が引かれていった。

彼は独身で、私のような恋愛不適合者にも、丁寧に接してくれた。

彼と会うのが楽しみで、次第に自分の心が弾むのを感じた。

そして待ちに待ったマッチング

実際に会った彼の第一印象は、、、、正直、ちょっと残念だった。

髪の毛はすでに禿げていたし、少しお腹も出ていた。

しかし贅沢は言ってられない。

要は中身だ。

彼と話しているうちに「なかなか誠実な男性だ」と思うようになった。

じっくり見ると、顔も禿げということを除けば、パーツは整っている。

思ったほど悪くない。

彼は最初のデートから、いきなりせまったりはしなかった。

同い年なのにすごく余裕がある。

きっと若い頃はモテたんだろう。

本当に禿げだけが……それだけが惜しい💦

でも私は、この人となら、

50年間守ってきた、ファーストキスと初体験を、この人に捧げてもいいと思った。

三回目のデートの後、タケシさんは「もっとゆっくり話しませんか?」と、彼のマンションに誘ってくれた。

私は20年前の失敗を教訓に、男性経験がないことは黙っていた。

「初めてだってバレないよね。絶対バレないよね」

「頑張れわたし、大丈夫わたし」

「いよいよ今夜、私は大人の女になるのよ、すこし遅咲きだけど」

ソファーにふたり座っていると、彼が顔を近づけてきた。

いよいよ夢にまでみたファーストキスだ

その時、私は大事なことを思い出した。

食事の後、歯を磨いてない。

「あの、キスする前に歯を磨きたくて」

「え?僕はそこまで気にしないけど?」

「だって私はこれがファースト……あ、いえ、なんでもないです」

せっかくのファーストキスなのだ。

食事の後の口臭を気にしながらキスしたくない。

わたしは歯を磨き、ブレスケアを万全にした。

彼がやってきて

「どうせなら、このままシャワー使う?」

と言ってきたので

「ああ、本当に今度こそ、初体験なのだ」

と心の中で万歳していた。

「なんなら一緒に入る?あらいっこしようか」

それはさすがに初心者の私には刺激が強すぎるので

「いえ、一人で入ります」

と辞退した。

私が先に終わって、次は彼がシャワーを浴びている。

こういう場合、どうやって待てばいいかわからなかったが、とりあえずこのまま、ベッドに座って待つことにした。

このあとを想像すると、どうしても顔がニヤけてしまう。

シャワーの音が止まり、いよいよと思っていたら、玄関の方で何やら、バタバタと音がした。

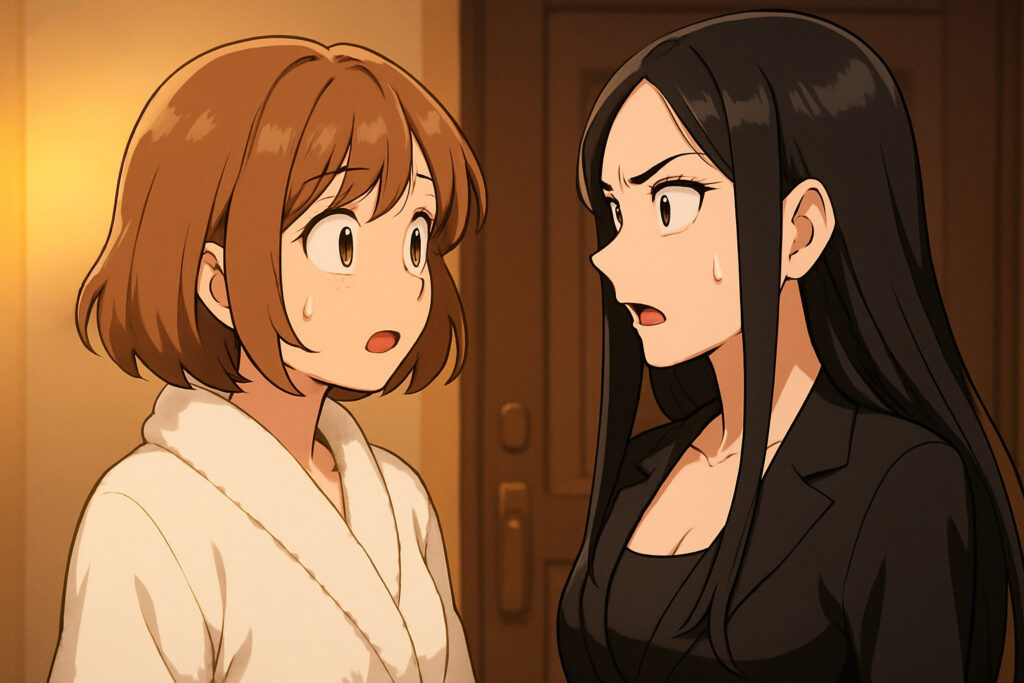

どうしたのかと思ったら、ドアが開いて、女が鬼の形相で部屋に入ってきた。

「タケシ!タケシはどこ?」

「あの、今はお風呂に……」

そう答えると、女は私をギロリと睨みつけ、風呂場の方へ走っていった。

経験なくてもわかった。

あの女はタケシさんの恋人だ。

いや、ひょっとしたら、奥さんかもしれない。

独身で彼女もいないと言っていたけど、あれはウソだったのか。

よかった、そんな男が初体験にならなくて。

でもこのままだと、このあとは修羅場というやつになるはず。

さっさと服を着て退散しよう。

しかしすぐにタケシさんが逃げるように部屋にやってきた。

「マキちゃん、言ってくれ、オレたちまだ何もしてないって」

そういえば、まだキスもしてなかった。

これでまたファーストキスもしばらくお預けか。

もったいつけず、さっさとキスだけでも経験しておけば良かった。

そんなことを考えていたら、この女、どこかで見たことがある。

向こうも私に見覚えがあるらしく、ジロジロと私の顔を見ている。

そして「あなた、もしかしてマキじゃないの?マキよね」と言ってきた。

なんで私の名前を知ってるの

そこでわたしも思い出した!

「おまえ、もしかして、小学校で一緒だった、あのエミコか」

そして、もう一つのことに気がついた。

この禿げ、あ、いや、タケシさんは、小学校の時の、あのタケシ君だ。

どこかで見たことがあると思っていたが、変わり果てたハゲなので気が付かなかった。

しかし小学校以来、まさかこんな形で再会するとは

あの二人、40年も続いていたのか!

ここで会ったが100年目、いや40年目。

あの時は私がタケシ君を取られた側だったが、今回は立場が逆だった。

リベンジの時が来た。

「ついさっきまで、私たちはここで愛し合っていたのよ」

「なんですって!」

「タケシ君、とっても激しかったわ。どうもごちそうさま」

エミコは言葉にならない声を発したが、わたしは無視して続けた

私はタケシ君の腕を引っ張って抱き寄せた。

「さっきもこうして、わたしにいっぱいキスしてくれたわ」

そう言ってわたしはエミコの前でタケシ君にキスした。

唇だけじゃなく、さらに犬のようにベロベロと顔をなめまわした。

これが私のファーストキスになった。

そしてトドメに

「タケシ君は私のものよ」

40年前に言われた、同じセリフで勝利宣言した。

これを見てエミコは発狂したように叫んでいたが、わたしはさっさと服を着て退散した。

あとは二人でやってくれ。

こうして私の初体験はまたしてもお預けになった。

次のチャンスはまた10年後かな。

すると私は60歳、還暦だ。